- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Изучение стресс-показателей педагогов разного уровня мастерства и их операционально-деятельностных детерминант стрессоустойчивости

О степени подверженности учителей стрессу мы судили по показателям (в баллах) депрессивности, раздражительности, застенчивости и эмоциональной лабильности, полученным по методике FPI, а также по итогам экспертного оценивания степени стрессоустойчивости.

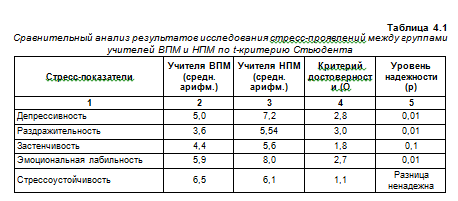

Для определения того, насколько значимо две выборки учителей (мастеров и немастеров) отличаются друг от друга по стресс-проявлениям, был проведен анализ достоверности различий всех показателей по параметрическому t-критерию Стьюдента.

Результаты этого исследования представлены в табл. 4.1.

При анализе табличных данных можно заключить, что учителя ВПМ испытывают нервно-психическое напряжение (стресс) достоверно меньше в сравнении с педагогами НПМ.

Так, выраженность депрессивности в группе учителей ВПМ составляет в среднем 5 баллов, что ниже (на 1%-м уровне значимости) показателей депрессивности в выборке педагогов НПМ (7,2 балла). Достоверные различия (на 1%-м уровне надежности данных) получены и по параметрам «раздражительность» и «эмоциональная лабильность» между группами педагогов высокой и низкой успешности. Для немастеров в среднем свойственна более высокая раздражительность (5,54 балла) в сравнении с мастерами педагогического труда (3,6 балла) и повышенный уровень эмоциональной лабильности (8 баллов, а у мастеров — 5,9 балла).

Как видно, по всем показателям — индикаторам стресса опросника FPI — получены надежные результаты, подтверждающие это утверждение (только по фактору застенчивости нет значимых различий, но ярко выражена тенденция).

Отсутствие же значимых различий по поведенческим проявлениям стрессоустойчивости мы связываем с тем, что на определении степени выраженности данной характеристики учителей методом компетентных судей сказались особенности экспертного оценивания. Поясним данное утверждение. Так, в работе Н. А. Переверзевой с соавторами (1985) экспериментально доказано, что индивиды с преобладанием переживаний отрицательных эмоций (в нашем случае учителя НПМ) имеют более развитый и сформированный контроль за выражением этих эмоций.

Индивиды же с преобладанием положительных эмоций (в нашем случае учителя ВПМ) лишь в незначительной степени стремятся подавлять внешнее выражение отрицательных эмоций (из-за их редкости).

Мы также разделяем точку зрения Н. А. Переверзевой с соавторами на то, что индивиды с преобладанием отрицательных эмоций, наоборот, стараются минимизировать, довести до некоторого социально приемлемого оптимума частоту их выражения. В итоге частота выражения (на чем и строится оценка судьи при определении стрессоустойчивости) отрицательных эмоций у обеих групп может находиться на примерно одинаковом уровне, в то время как частота их переживания различна.

Если все же для приблизительной ориентировки подвергнуть наши данные по параметрам стрессоустойчивости учителей сравнению со стандартами шкал методики FPI, приведенными в учебном пособии «Практикум по экспериментальной и прикладной психологии» под ред. А. А. Крылова, то можно сделать следующие выводы.

- По проявлениям всех исследуемых нами на основе опросника стресс-показателей (депрессивности, раздражительности, застенчивости и эмоциональной лабильности) педагоги ВПМ имеют средний уровень выраженности данных качеств (4-6 стенов).

- Учителей НПМ характеризует высокая степень выраженности стресса (7-8 стенов, максимальное же значение по стандартам равно 9 стенам).

В целом, по результатам исследования стрессоустойчивости учителей можно заключить, что педагогам ВПМ свойственна более высокая (в сравнении с учителями НПМ) степень устойчивости к психическому стрессу. Кроме того, можно утверждать, что учителя НПМ находятся в повышенном нервно-психическом состоянии.

Вышеизложенные результаты в общем согласуются с данными других авторов (А. К. Маркова, Л. М. Митина).

Субъектно-деятельностные детерминанты стрессоустойчивости педагогов

Согласно психологической модели стрессоустойчивости учителя, в качестве субъектно-деятельностных факторов, влияющих на степень стресс-толерантности, нами определены педагогические умения и общее интеллектуальное развитие.

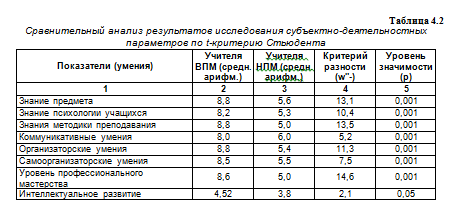

Проведенный нами анализ сравнения субъектно-деятельностных особенностей педагогов низкого и высокого мастерства с использованием параметрического t-критерия Стьюдента отражен в табл. 4.2.

Как можно видеть из представленных в таблице данных, между группами высокопрофессиональных и низкопрофессиональных педагогов существует достоверная разница (р = 0,001) по степени развития всех диагностируемых в пашен работе педагогических умений, а также по показателю общего интеллекта (р = 0,05). Учителя ВПМ имеют неоспоримое преимущество по данным критериям над учителями НПМ.

Характерная при использовании экспертного метода слабая внутригрупповая дифференциация уровня развития педагогических умений подтвердилась и в нашей работе. Так, между усредненными экспертными оценками сформированности профессиональных качеств не выявлено достоверных различий (по критерию хи-квадрат) как внутри группы учителей НПМ, так и в группе высокоуспешных педагогов. Подобное отсутствие разности между профессионально значимыми качествами, на наш взгляд, хорошо проанализировано Г. Н. Михалевской:

Оценка администрации, возможно, более точная, но она не дифференцирована и показала, что многие профессионально значимые качества оцениваются приблизительно, с ориентацией на традиционные мнения, сломившиеся об учителе в школе.

По-видимому, в данном случае имеет место субъективное стереотипное приписывание судьями-экспертами количественного выражения сформированности конкретного качества в зависимости от уровня педагогической успешности учителя в целом.

Рассмотрим интеллектуальное развитие педагогов разлого уровня профессионального мастерства. Оказалось, что для учителей ВПМ средний балл по интеллектуальной шкале 16-факторного опросника Кеттелла равен 4,52 балла, что на 5%-м уровне надежности данных свидетельствует о более высоком развитии у них абстрактного мышления по сравнению с учителями низкоуспешной группы (среднее арифметическое равно 3,8 балла). В соответствии с нашей психологической моделью мы склонны трактовать данный факт как проявление интеллектуального механизма стрессоустойчивости. Так, высокое интеллектуальное развитие учителей-мастеров позволяет им находить оптимальный вариант решения педагогических задач, предотвращая таким образом, чрезмерные затруднения. Низко-успешные учителя, в связи с невысоким развитием абстрактного мышления, могут не замечать просчетов и недостатков в деятельности и таким образом на основе описанной нами ранее «перцептивной защиты» (по Я. Рейковскому), противодействовать развитию стрессовых состояний.

Но полученные результаты не следует трактовать однозначно и делать поспешные выводы. Нельзя утверждать, что чем меньше интеллектуальное развитие учителя, тем он более стрессоустойчив. В таком случае вступают в действие нормы профессиональной пригодности, устанавливающие нижний допустимый порог качества педагогического труда. И если низкий уровень интеллектуального развития не компенсируется другими профессионально важными качествами, то такой учитель вынужден отказаться от педагогической деятельности.

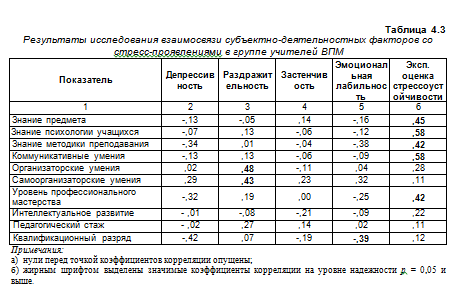

Итоговые результаты исследования взаимосвязи рассматриваемых характеристик со стресс-проявлениями внутри обеих выборок представлены в табл. 4.3 и 4.4.

Так, в выборке учителей ВПМ выявлены следующие корреляционные зависимости (в скобках после значка коэффициента корреляции указаны номера пунктов из соответствующей таблицы: первая цифра отражает деятельностную характеристику, а вторая соответствует стресс-показателю):

- r (1; 6) = 0,45 (р < 0,05). Прямая положительная корреляционная зависимость между уровнем знания учителем преподаваемого предмета и экспертной оценкой стрессоустойчивости свидетельствует о том, что с повышением развития гностических умений учителей ВПМ повышается и степень их стрессоустойчивости.

- r (2; 6) = 0,58 (р < 0,01). Более высокая положительная связь между уровнем знания учителем психологии учащихся и степенью его стрессоустойчивости логично подтверждает первый представленный результат взаимосвязи степени стрессоустойчивости с гностическими умениями. Напомним, что диагностика уровня знания психологии учащихся основана на экспертной оценке. А это свидетельствует о том, что показатель отражает не теоретическое знание возрастной психологии, а практически реализуемое учителем соответствующее профессионально-значимое свойство.

- r (3; 5) = -0,38 (p < 0,05). Обратная связь между умениями в области методики преподавания и степенью выраженности эмоциональной лабильности свидетельствует о том, что уровень стресса в группе учителей ВПМ понижается по мерс развития у педагогов конструктивных умений.

Эту же зависимость подчеркивает и следующий коэффициент корреляции:

- r (3; 6) = 0,42 (р < 0,05). Связь между умениями в области методики преподавания и уровнем стрессоустойчивости педагога (положительная). Методическая грамотность является основной «технической» стороной деятельности учителя, и успешность ее осуществления напрямую связана с умением педагога противостоять стрессу при реализации намеченной методической программы.

- r (4; 6) = 0,58 (р < 0,01). Высокая корреляционная связь между коммуникативными умениями и стрессоустойчивостью говорит о том, что умения межличностного взаимодействия вносят существенный вклад в профилактику стресса в группе учителей ВПМ. Большинство педагогических затруднений при решении проблемных ситуаций связано именно с функциями общения (информационной, регуляционной, аффективной), высокий уровень развития которых позволяет успешнее справляться с трудностями.

- r (5; 3) = 0,48 (р < 0,05). Положительная корреляционная зависимость между организаторскими умениями и раздражительностью. Данная связь, на наш взгляд, объясняется тем, что учителя ВПМ, считающие себя раздражительными (диагноз поставлен на основе анамнеза), стараются постоянно контролировать свое психическое состояние, и это у них проявляется при организации деятельности учащихся. Подтверждением такого повышенного самоконтроля над раздражительностью у педагогов ВПМ является и следующий коэффициент корреляции:

- r (6; 3) = 0,43 (p < 0,05). Связь сформированности самоорганизаторских умений со степенью раздражительности. В данном случае, на наш взгляд, проявляется механизм сверхкомпенсации относительно раздражительными педагогами негативных стресс-проявлений за счет повышения контроля (самоорганизации) над собственной деятельностью и поведением учащихся в процессе решения педагогических задач.

- r (7; 6) = 0,42 (р < 0,05). Наличие положительной связи между уровнем профессионального мастерства учителей данной выборки и степенью их стрессоустойчивости логично свидетельствует о повышении успешности преодоления стресс- факторов по мере роста профессионализма педагогов. Ту же тенденцию подтверждают и два последних коэффициента корреляции:

- r (10; 2) = -0,42 (р < 0,05). Отрицательная связь между квалификацией учителя и степенью его депрессивности.

- r (10; 5) = -0,39 (р < 0,05). Отрицательная корреляционная зависимость между квалификационным разрядом и эмоциональной лабильностью.

Отсутствие значимых корреляционных связей стресс-проявлений с интеллектуальным развитием и педагогическим стажем объясняется, на наш взгляд, тем, что при достаточно высоком интеллекте и значительном педагогическом стаже (среднее арифметическое М = 23 года, σ = 7 лет) степень стрессоустойчивости учителей ВПМ в большей степени детерминируется уровнем развития специальных педагогических качеств.

Особый интерес представляют результаты корреляционного анализа между интеллектом и стресс-показателями (относительно всей общей выборки педагогов). Так, выявлены значимые отрицательные корреляционные связи интеллектуального развития с депрессивностью (r = -0,21 при р < 0,05), с застенчивостью (r = -0,26 при р < 0,01) и с эмоциональной лабильностью (r = -0,21 при р < 0,05), а также положительная связь общего интеллекта с экспертной оценкой степени стрессоустойчивости (г- 0,34 при р < 0,001).

Этот факт, на наш взгляд, свидетельствует о вкладе интеллектуального компонента в обеспечение механизмов, повышающих стресс-резистентность учителя.

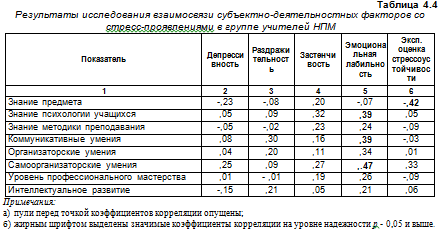

Структура связей между стресс-проявлениями и субъектно-деятельностными характеристиками в группе педагогов НПМ представлена следующими коэффициентами корреляции:

- r (1; 6) = -0,42 (р < 0,05). Отрицательная зависимость между уровнем знания предмета и степенью стрессоустойчивости (экспертная оценка) учителя. В качестве экспертов выступали представители администрации школы, в обязанности которых входит функция по обеспечению повышения педагогической компетентности руководимых ими учителей. Поэтому завучи школы, учитывая недостаточное знание преподаваемого предмета (а именно этот гностический компонент высвечивается на уроке особенно ярко), возможно, много раз указывали таким учителям на необходимость самосовершенствования. В то же время они констатировали постоянное игнорирование своих требований. Этот факт равнодушного отношения к указаниям руководства они, возможно, и отразили в экспертном оценивании.

Вкратце это можно описать следующим образом: чем ниже учитель проявляет уровень знания своего предмета, тем больше ему делается замечаний, на которые нет видимых положительных реакций и поэтому ему приписывается повышенная степень стрессоустойчивости.

- r (2; 5) = 0,39. Взаимосвязь уровня знания педагогом психологии учащихся и его степени эмоциональной лабильности. По-видимому, повышение эмоциональной лабильности влияет на улучшение понимания такими учителями переживаний детей, подростков и старшеклассников, что, скорее всего, основано на механизмах идентификации.

- r (4; 5) = 0,39 (р < 0,05). Взаимосвязь коммуникативных умений с эмоциональной лабильностью. Этот факт основан, па наш взгляд, на лучшем проявлении самопрезентативной функции общения при межличностном взаимодействии у лиц с повышенной эмоциональной лабильностью, что способствует устранению «барьеров» в общении и снижает напряженность в межличностных контактах.

- r (6; 5) = 0,47 (р < 0,05). Положительная связь эмоциональной лабильности с умениями в области самоорганизации. Эту взаимозависимость мы склонны объяснять аналогично интерпретации связи раздражительности с самоорганизационными умениями в выборке учителей ВПМ.

То есть учителя, ощущающие частую смену переживании, отрабатывают у себя, под действием социальных норм, навыки контролирования эмоций, которые, в свою очередь, позитивно влияют на развитие самоорганизационных умений.

Следующие два коэффициента корреляции мы рассмотрим совместно.

- r (9; 4) = 0,42 (р < 0,05). Выявлена положительная связь между педагогическим стажем и застенчивостью.

- r (10; 4) = 0,44 (р < 0,05). Связь застенчивости с квалификационным разрядом учителей НПМ.

По своей сути, эти две корреляционные связи отражают одну зависимость. Для выборки учителей НПМ предельной квалификационной характеристикой является 11-й разряд.

В то же время, по существующим правилам, присвоение очередного квалификационного показателя, начиная с 8-го и заканчивая указанным 11-м разрядом, происходит автоматически, в зависимости от стажа работы в школе. Увеличение же застенчивости в связи с указанными характеристиками, по-видимому, свидетельствует о превалировании у педагогов НПМ в структуре стресс-показателей реакций пассивно-оборонительного типа. Выявленный феномен, скорее всего, связан с постоянством действия социальных норм, профессиональных правил и ресурсами здоровья учителя, накладывающих ограничения на активно-оборонительные стресс-реакции (раздражительность) и крайне-пассивные формы протекания стресса (депрессивность).

Выводы. На основе анализа субьектно-деятелыюстных характеристик педагогов ВПМ и НИМ и степени их стрессоустойчивости можно утверждать следующее. Учителей ВПМ отличает от педагогов НПМ достоверно более высокое развитие всех профессионально значимых специальных педагогических качеств и общего интеллекта. Это может свидетельствовать о вкладе каждого из них в проявление стрессоустойчивости учителя при преодолении стрессогенных ситуаций и решении педагогических задач.

Кроме того, выявлены корреляционные зависимости между уровнем развития профессиональных качеств и различными стресс-показателями внутри групп учителей ВПМ и НПМ.

Полученные корреляционные связи отражают разную направленность во взаимодействии стресс-факторов с уровнем сформированности педагогических качеств внутри изучаемых выборок. Так, в группе учителей ВПМ повышение стрессоустойчивости связано с дальнейшим ростом выраженности профессионально-значимых характеристик. В то же время рост коммуникативных умений, знания психологии учащихся и умений в области самоорганизации в группе учителей НПМ положительно связан со степенью эмоциональной лабильности (показатель стрессоустойчивости). В данном случае мы считаем, что эмоциональная лабильность способствует, в определенной степени, развитию перцептивно-рефлексивных способностей, которые, в свою очередь, стимулируют формирование вышеназванных качеств.

В целом, для учителей НПМ по мере роста их педагогического стажа характерно переключение на подстроечные под ситуацию формы стресс-реагирования (застенчивость).

Отрицательная связь общего интеллектуального развития со стресс-реакциями, обнаруженная на всей совокупности учителей, принимавших участие в настоящем исследовании, подтверждает позитивную роль интеллекта в противодействии стресс-агентам педагогической деятельности.

Статьи по теме

- Управленческие ситуации. Исходные сведения

- Способы регуляции психофизиологического состояния

- Описание процедуры тренинга

- Основные цели и задачи ролевого тренинга руководителей

- Тренинг ролевого поведения руководителей: концепции и процедуры

- Техники, увеличивающие личностный адаптационный потенциал и креативность

- Исследование стрессоустойчивости и индивидно-личностных характеристик учителей разной успешности

- Психологическая модель стрессоустойчивости педагога

- Личностно-субъектные характеристики педагога и его стрессоустойчивость

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)